Der Vatikan im Umbruch

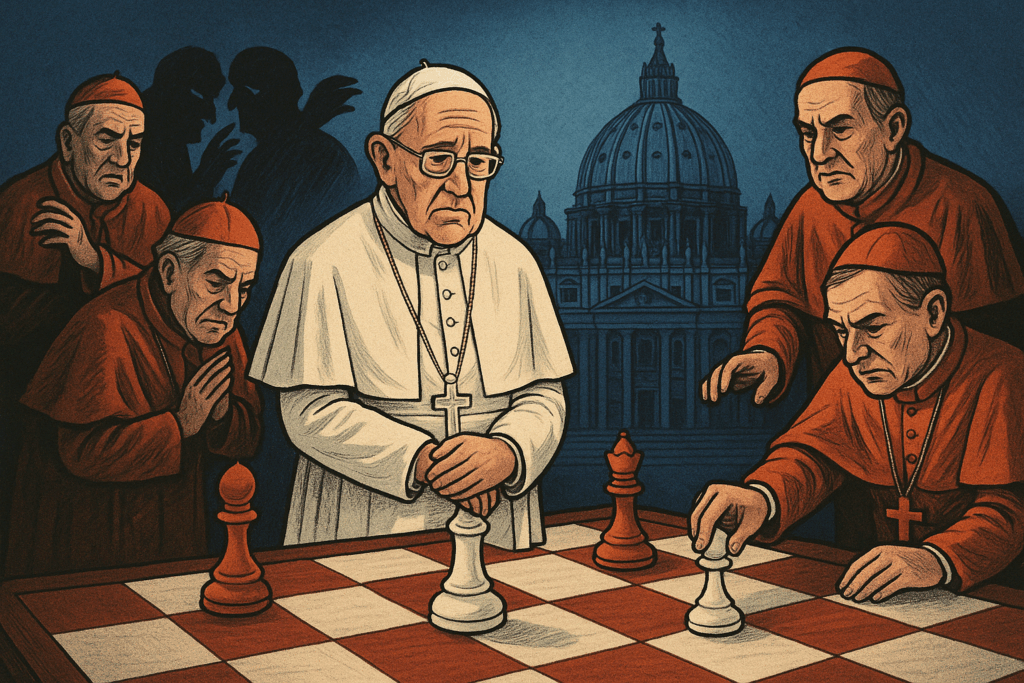

Der Vatikan, das spirituelle Zentrum von über einer Milliarde Katholiken weltweit, ist derzeit von Unsicherheit und Spannungen durchzogen. Am 21. April 2025 verstarb Papst Franziskus nach über zwölf Jahren im Amt. Bereits im Vorfeld seines Todes war der Pontifex aufgrund seines fortgeschrittenen Alters und gesundheitlicher Probleme zunehmend im Fokus von Spekulationen rund um seine Nachfolge. Parallel dazu brodelte ein erbitterter Machtkampf hinter den Mauern des Apostolischen Palastes: Der sogenannte „Deep Vatican“, ein informelles Netzwerk konservativer Geistlicher und Funktionäre, mobilisierte gegen den Kurs der Öffnung und Reformen, den Franziskus eingeschlagen hatte. Die Schattenwelt des Vatikans tritt in dieser Phase offener denn je zutage.

1. Der „Bürgerkrieg“ im Inneren der Kirche

Die Spannungen im Vatikan haben ein Maß erreicht, das der renommierte Vatikan-Experte Marco Politi als „Bürgerkrieg“ innerhalb der Kirche bezeichnet. Der Reformkurs von Papst Franziskus – etwa die stärkere Einbindung von Laien, eine offenere Haltung gegenüber Geschiedenen oder Homosexuellen und die Dezentralisierung kirchlicher Macht – traf auf massiven Widerstand. Besonders sichtbar wurde dies während der Familiensynode 2014/15, bei der konservative Kardinäle organisiert gegen Reformvorschläge mobilisierten. Politi sieht darin nicht bloß einen ideologischen Disput, sondern eine regelrechte Polarisierung, die das Gefüge der Kurie selbst gefährdete.

2. Schlüsselakteure des Machtkampfs

Im Zentrum der innerkirchlichen Opposition gegen Franziskus standen prominente konservative Kardinäle. Raymond Leo Burke, ein US-Amerikaner, war einer der lautesten Kritiker. Er unterstellte Franziskus, fundamentale Lehren der Kirche zu verwässern. Ähnlich äußerten sich Kardinal Walter Brandmüller und der frühere Glaubenspräfekt Gerhard Ludwig Müller. Diese Gruppierung, auch „Dubia-Kardinäle“ genannt, reichte bereits 2016 kritische Fragen zu Franziskus‘ Apostolischem Schreiben Amoris Laetitia ein – Fragen, die bis heute unbeantwortet geblieben sind.

Eine Schlüsselfigur der Gegenbewegung ist hingegen Kardinal Pietro Parolin, der vatikanische Staatssekretär. Als loyaler, aber machtorientierter Vertrauter des Papstes galt er als möglicher Kompromisskandidat bei einer zukünftigen Papstwahl. Parolin versteht es meisterhaft, zwischen den Flügeln zu vermitteln, ohne seine eigene Agenda zu verraten. Viele Beobachter sehen in ihm den Strippenzieher, der im Hintergrund bereits am nächsten Pontifikat mitarbeitet.

3. Die Papstwahl im digitalen Zeitalter

Mit dem Tod von Papst Franziskus am 21. April 2025 ist nun ein neues Konklave unausweichlich. Doch im digitalen Zeitalter steht die Kirche vor neuen Herausforderungen: Fake News, gezielte Desinformationskampagnen und der Missbrauch sozialer Medien könnten die Stimmung in den Kardinalskreisen beeinflussen. Der Kirchenhistoriker Alberto Melloni warnte jüngst, dass das nächste Konklave womöglich nicht mehr in diskreter Isolation stattfindet, sondern unter ständiger Beobachtung und Beeinflussung steht. Er fordert daher Reformen: etwa größere Transparenz in der Vorbereitung und stärkere Sicherungen gegen digitale Spionage.

Bereits in der Vergangenheit mussten elektronische Abhörmaßnahmen während des Konklaves unterbunden werden. Experten befürchten, dass Cyberangriffe genutzt werden könnten, um interne Diskussionen zu manipulieren oder gezielt Kandidaten zu diskreditieren. Die Sorge um das Wahlgeheimnis ist aktueller denn je.

4. Reformen und Widerstände

Papst Franziskus‘ Pontifikat war geprägt von einem Reformwillen, der nicht nur in theologischer, sondern auch in struktureller Hinsicht deutlich wurde. Die sogenannte Synodalität, also eine stärkere Einbindung von Bischöfen, Laien und Frauen in Entscheidungsprozesse, galt als zentraler Bestandteil seiner Vision. Besonders die Weltsynode, die 2023/24 tagte, machte deutlich: Die Kirche soll dialogischer, weniger hierarchisch werden.

Doch dieser Kurs rief massive Gegenkräfte auf den Plan. Konservative Kritiker fürchteten um die Einheit der Kirche, sollte zu viel Macht an die Peripherie abgegeben werden. Besonders umstritten war die stärkere Beteiligung von Frauen, auch wenn es nicht um sakramentale Weiheämter ging. Franziskus’ Bemühungen stießen an strukturelle Grenzen – nicht nur wegen des Alters vieler Amtsträger, sondern auch wegen tiefer ideologischer Gräben.

5. Geopolitische Einflüsse und die Rolle des Vatikans

Die Weltlage spiegelte sich auch in der Agenda des Vatikans wider. Papst Franziskus positionierte sich regelmäßig als Mahner für Frieden – sei es im Ukraine-Krieg, im Nahostkonflikt oder in Fragen globaler Gerechtigkeit. Seine diplomatische Zurückhaltung gegenüber Russland wurde vielfach kritisiert, doch Franziskus betonte stets, er wolle Gesprächskanäle offen halten.

Auch in der Auswahl künftiger Päpste könnten geopolitische Aspekte eine Rolle spielen. So wird etwa Kardinal Pierbattista Pizzaballa, der Lateinische Patriarch von Jerusalem, als möglicher Kandidat gehandelt. Ein Papst aus einer Krisenregion wäre ein starkes Signal – sowohl politisch als auch spirituell. Ebenso kandidieren zunehmend Kirchenführer aus dem globalen Süden, etwa aus Afrika oder Lateinamerika, wo das Christentum besonders wächst.

6. Ausblick: Die Zukunft der katholischen Kirche

Die katholische Kirche steht am Scheideweg. Wird sich die Vision Franziskus‘ durchsetzen und die Kirche in eine offenere, inklusivere Zukunft führen? Oder obsiegt der konservative Rückzug, der Stabilität über Wandel stellt? Das nächste Konklave wird zur Nagelprobe.

Möglich ist auch ein Zwischenweg: ein Kompromisskandidat, der Franziskus‘ Kurs nicht radikal ändert, aber auch konservativen Sorgen Rechnung trägt. In jedem Fall dürfte das Machtgefüge im Vatikan nach dem nächsten Papstwechsel neu geordnet werden.

Die Schattenwelt des Vatikans bleibt indes bestehen – als Geflecht aus Interessen, Loyalitäten, persönlichen Ambitionen und tiefer Überzeugung. Wer sie verstehen will, muss tiefer blicken als die feierliche Fassade der Petersbasilika. Die wahre Geschichte der katholischen Kirche im 21. Jahrhundert wird nicht nur auf Kanzeln oder in Enzykliken geschrieben, sondern in den Gängen der Kurie, hinter verschlossenen Türen, unter der Kuppel der Macht.